俄乌冲突一旦结束,中国需要提前做好打算,俄亲西方历史根源深厚

自俄乌战争爆发以来,已经因共同面临来自西方的战略威胁而趋于紧密的中俄关系却牵动着国际间众多猜测。施展其广大的经济实力,中国在俄罗斯不断消耗深陷于冲突泥潭时成功提供了刻时所需的强有力支持,为俄罗斯解困扩展的帮助成效明显。

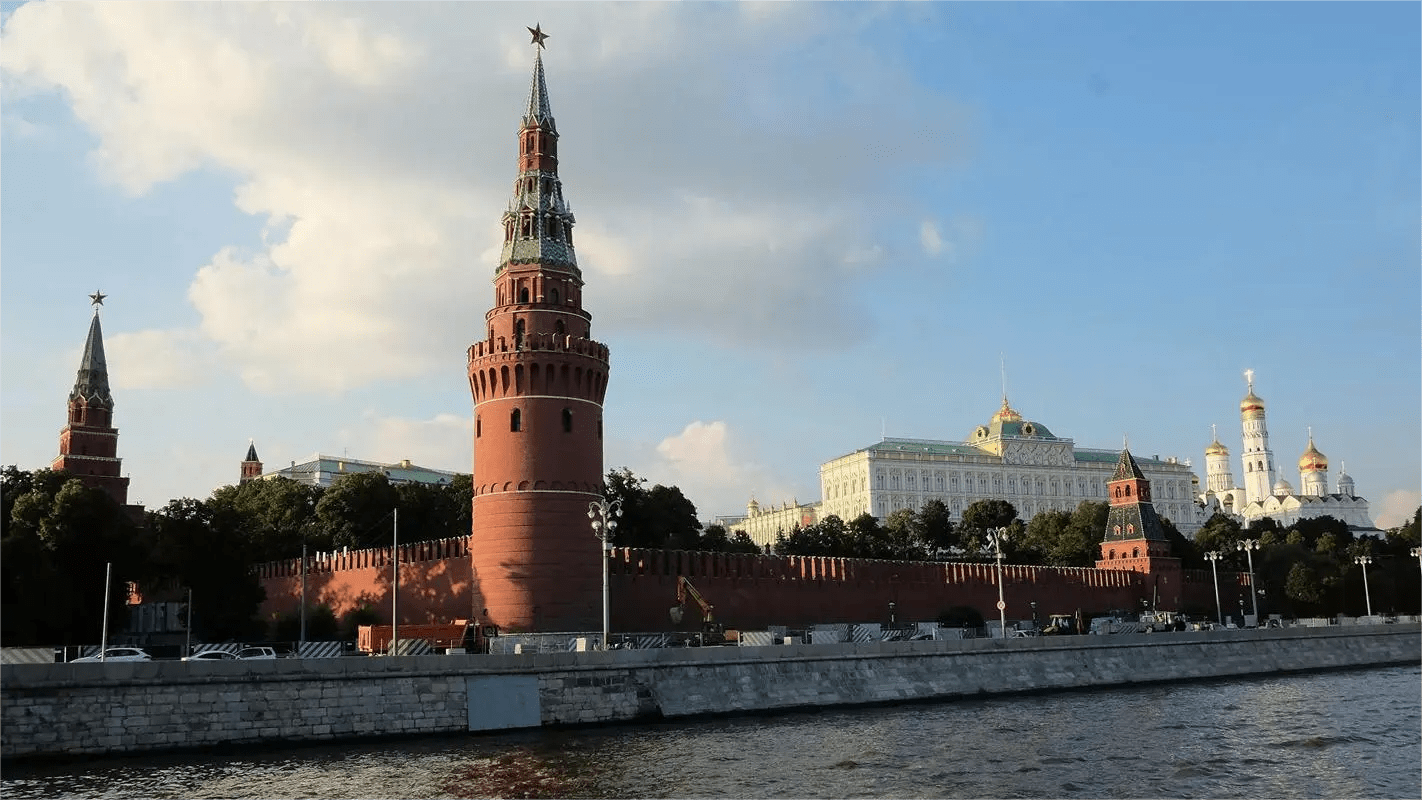

表面上看,当前中俄友好的大局相当稳定,然而另一个可能性难免让人揣测:假设战争结束后,若果俄罗斯倒向西方,我们如何应对?尤其是,作为长期赖以支撑并领导该国度过困厄的普京总统,在克里姆林宫发言时也无可避免会引起一阵恐慌的风声鹤唳。

长期以来,俄罗斯存在一个理想模式——讨好西方。它的历史背景中充满了对欧洲文化和制度的羡慕与追求。我们回顾1991年苏联解体后期,首任总统叶利钦曾一心向往融入西方世界。他试图通过申请成为欧盟会员国,并表达了加入北约的意愿,来结束欧洲长时间的敌对状态。尽管这种“主动投诚”的行为在西欧国家看来不可思议,但也引发了一些困扰。因此,西方以各种理由拖延了叶利钦的建议。

叶利钦时代的外交策略对西方极度让步,几乎对其言听计从。唤起人们记忆的例子包括:当南斯拉夫遭受颜色革命渗透,导致分裂解体时,俄罗斯选择袖手旁观;面对国际货币基金组织要求俄罗斯采用“休克疗法”,俄罗斯毫无反抗地喝下了西方供应的“毒药”。然而,这只是完成了一个目标,让俄罗斯与西方的关系看似进入“蜜月期”。在现实面前,俄罗斯很快发觉,西方并无真心接纳他们。那时,叶利钦才意识到自己犯下的大错,将最高权力交给了年轻有为的普京。

普京继任后,对西方的态度明显加强了。从俄乌战争到克里米亚危机,再至现今的全球政治格局,他都展现出坚韧不拔的决心和果敢的决断力量。事实上,他在2000年执政以来就一直积极主张捍卫国家主权,抵制西方的干涉,这为其打造了坚定而有力、守望自己的领土不受侵犯的形象。

与此同时,普京也清楚地认识到,要避免重蹈叶利钦时代覆辙,必须保持深入浅出的内外政策,减小依赖于西方体系,并且寻求其他大国,如中国等的紧密合作。因此,他选择了一种更为务实且符合国际环境变化的道路,并采取反击姿态应对西方施压。

然而,尽管普京在对待西方问题上进行了突破性的改变,但无法忽视的是,新的战略安排并不能完全消除中俄关系未来可能面临的风险。我们不能忽视这样一个事实:尽管现在的俄罗斯与西方关系紧张,但其对于西方文化以及思想价值体系的羡慕和效仿却是长久存在的。比如彼得大帝曾亲身去荷兰学习先进技术,这个例子就明确显示出俄罗斯历史上一种欧洲情结——期待通过向西方文化学习,提升国家的整体素质和地位。

另外一个足以证明此说法的观察点是,无论历史或现代,俄罗斯精华部分主要集中在其欧洲区域,而非亚洲区域。例如,虽然仅占领土1/4的欧洲部分,却拥有着85%的GDP产值与80%以上的人口。在某种程度上,这也反映出俄罗斯对西方的倾心和追求。

总的来看,无论是过去的积极求学,还是现在的地理分布和经济发展,都进一步证实了俄罗斯对西方文化的羡慕与模仿。这不只是因为历史原因,更可能是由于深层次的文化认同和价值观倾向。

中国需要做好最坏的打算。对于西方来说,接纳俄罗斯不是无法接受的事情;东斯拉夫人同为白人,且在历史长河中,俄罗斯一直都是欧洲边缘圈子的一部分,与西方亲近程度远高于中国。当我们考虑这些因素时,意识到可能有一天普京下台,新上任的俄罗斯总统宣布与西方建立友谊,并非空穴来风。这也将向我们敲响警钟:全球政治局势复杂多变,每一个关键决策都可能对国际格局产生深远影响。

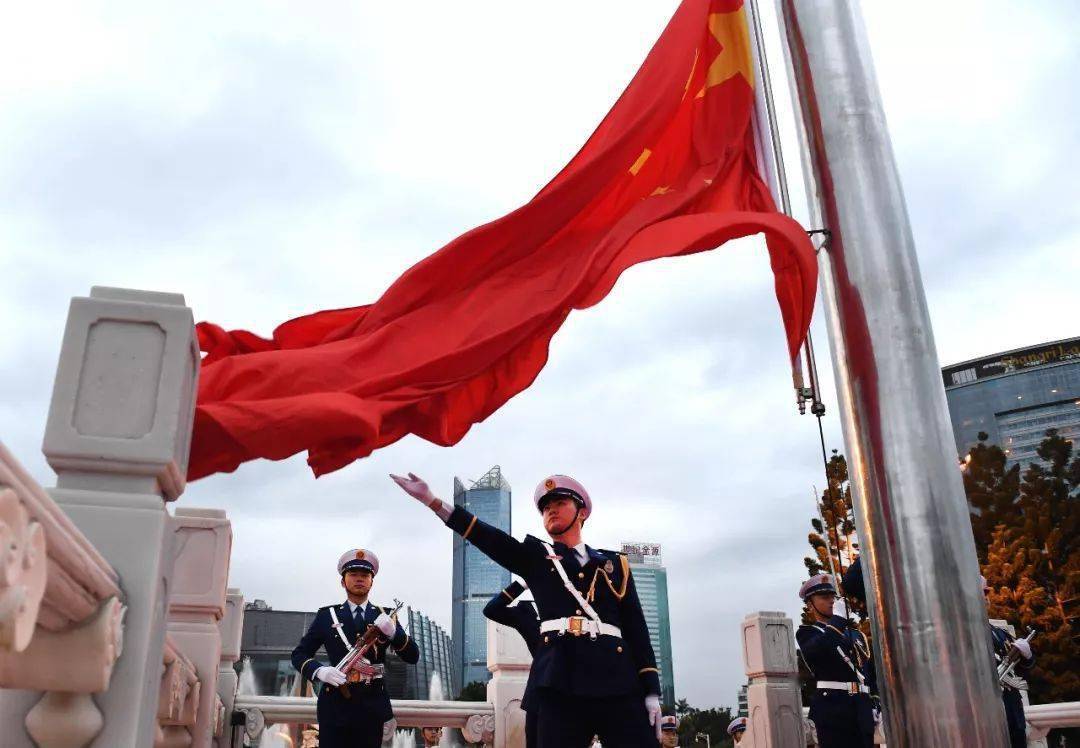

然而,对于中国来说,面临更加独特而具挑战性的处境。作为中华文化圈的核心,数千年来,我们与西方文化圈同时并存、相互竞争。即使西方接纳俄罗斯,他们也不可能接纳中国。因此,对于当前的俄乌战争,我们会尽力帮助俄罗斯解决经济问题,但必须慎重其事,避免让先进武器装备落入别人手中,防止泄露给西方,充当“投名状”。中国唯一可以信赖的力量,就是英勇的解放军。只有自身强大,才能在国际舞台上立于不败之地。