如何塑造青年毛泽东?《问苍茫》:回到历史现场,让人物书写故事

近百年前,青年毛泽东在橘子洲头写下“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”(《沁园春·长沙》)字字铿锵抒写着革命者对彼时国家命运之感慨,以天下为己任的豪情壮志,同样也代表着青年毛泽东对正确革命道路的不断求索与叩问。2023年12月26日是毛泽东同志诞辰130周年。在这一时间节点,以塑造青年毛泽东形象为主线的重大革命历史题材剧《问苍茫》引发观众追剧热潮。该剧聚焦1921年至1927年中共一大后毛泽东在践行马克思主义信仰的过程中逐渐从一名追随者成长为先行者、开拓者,并探索出中国革命正确道路的故事。

实际上,后世对于毛泽东同志生平的丰功伟绩无不能细数一二,但很多人似乎忘却了,世上本无路,有人开荒拓道,才有了路。在中国共产党成立后,以青年毛泽东为代表的早期中国共产党人是革命的先行者,但如何继续走下去才是正确的道路?路的尽头又是哪里?革命真经究竟如何在中国落地?历史的车轮滚滚向前,革命之路道阻且长。这一个个疑问让他们必须不断奋斗求索,在失败与成功的反复实践中摸索正确的发展道路。对于这段历史,过往的电视作品大多只作承上启下的蜻蜓点水,而《问苍茫》却试图为大家弥补这段历史的艺术空白。

日前,《问苍茫》总编剧梁振华接受新京报记者专访。在采访中,他最常提到的词是“小心翼翼”,小心翼翼地求证与假设,小心翼翼地抒情与塑造。在他看来,《问苍茫》的叙事是温和且平实的,但其背后却蕴藏着厚重的历史长卷。剧中三四百位有名有姓的历史人物,即便只是匆匆一瞥,但创作者都要以敬畏之心去探寻与塑造。对梁振华而言,《问苍茫》并非一次单纯的戏剧创作,而是带领观众真实地回到1921年至1927年的历史现场,让历史人物亲自书写他们的故事。“无论是青年毛泽东还是那一代的革命先行者,他们都是有血有肉的普通人。他们之所以伟大,是其没有把人生寄托在一己之悲欢,而是敢于叩问,不断求索,以青春系于苍生与国运。而他们最终寻找到的答案,其实就是今天的中国。”

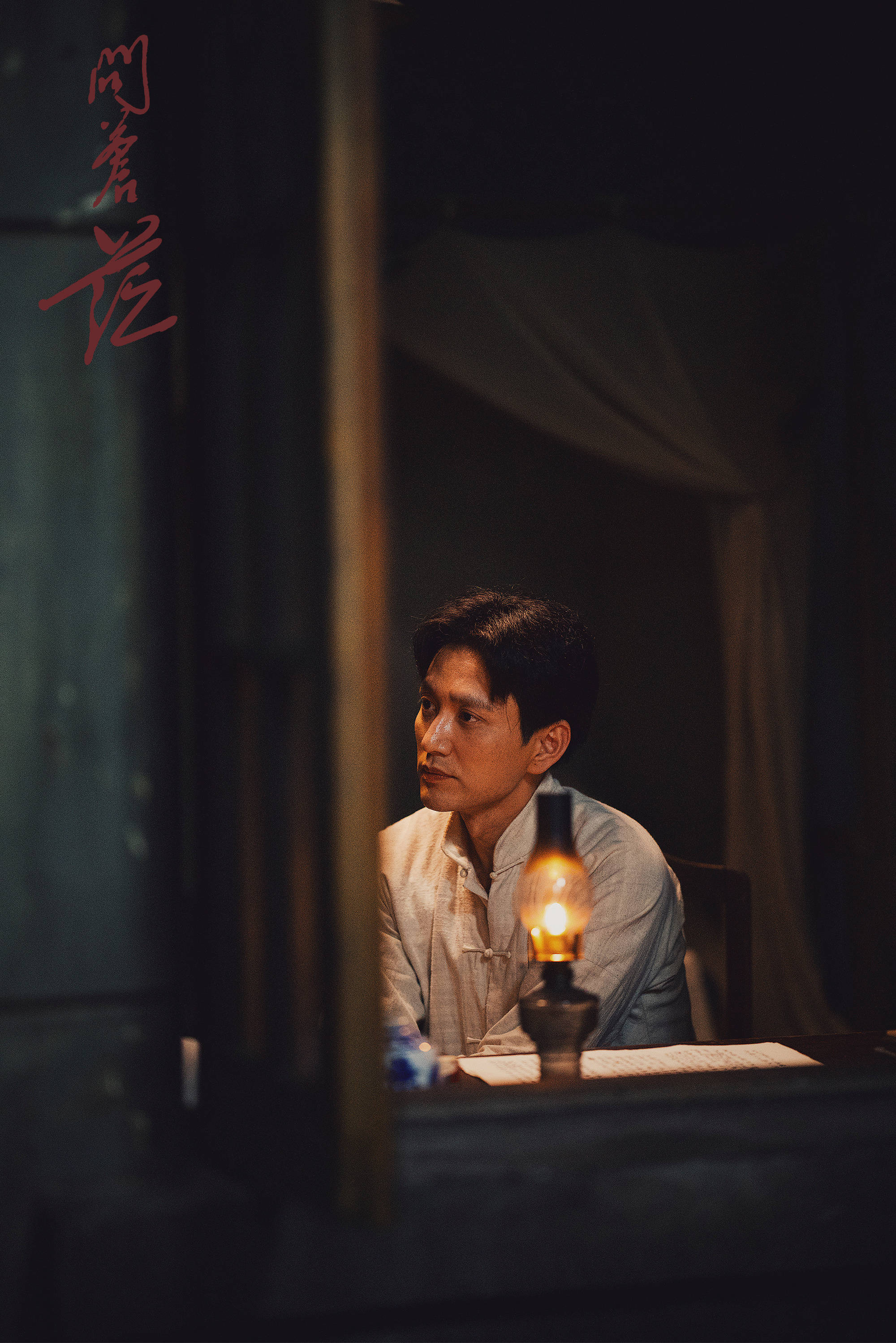

毛泽东在思考未来的路。

以下为《问苍茫》总编剧梁振华自述:

话题一:如何梳理1921年至1927年的历史?

“两线并行”:从革命形势大背景到毛泽东个人思想成熟

2021年,我和湖南广播影视集团(湖南广播电视台)合作了电视剧《理想照耀中国》,那时他们就提出希望在2023年毛泽东同志诞辰130周年时,播出一部讲述青年毛泽东故事的作品。

刚开始我很犹豫,因为这个题材不光考验编剧的创作能力,还需要有研究的心态、精神、方法,要通读党史,同时还得有思想高度、历史厚度……每一条,对于影视创作者而言都无异于“翻山越岭”。但半年后我还是决定接下这个任务。首先我是湖南人,我和我的父亲对于毛泽东同志都拥有独特的情感。其次,把历史文献与艺术情境相结合并实现对话,这是一次非常吸引人的挑战。

《问苍茫》的创作时间相对紧张,2022年初启动,2023年下半年就要播出。若无非常深厚的历史文化底蕴,剧本是很难顺利推进的。于是,我第一时间邀请了我的老师陈晋共同担任总编剧。陈晋老师曾任中央党史和文献研究院院务委员,从20世纪90年代就开始从事对毛泽东的研究,并担任了《毛泽东》《新中国》《大国崛起》《伟大的历程》等多部重大文献纪录片的总撰稿。我博士毕业后有过一段时间从事文献纪录片的写作,师从陈晋老师,合作过《小平十章》和《伟大的历程》。陈老师能够在历史的视野、重要历史人物的把握,还有历史文献的梳理和选择上为我们提供重要指导。

但落实到创作中,《问苍茫》的创作难度依旧很大。

首先这部剧聚焦1921年至1927年,这段历史有很多正史记载、民间传说,我们如何采信、比对?哪些是官方文献,哪些又不符合史实?哪些文献对毛泽东思想发展和中共早期寻路有重要的支撑作用,哪些所尝试的道路又可能是弯路?历史素材的甄别和梳理,没有几十年的文献功夫以及对中共党史的深透研究,真的很难把握。好在陈老师为我们起到了“定乾坤”的作用。大到历史书籍,小到具体的文献词条,他几乎会不假思索地告诉我们什么是对的,什么是错的。

其次,这六年的历史也错综复杂。西山会议派,国民党里的左派、右派,共产党内部的左派、右派,纷繁复杂的资本家;有工人农民合作、国共合作,以及国共合作的若干反复……当年,毛泽东提出“问苍茫大地”,正是因为大地一片苍茫,看不到出路,所以要问问天地江山,时代的出路到底在哪里?

在这一片混沌之中,我们不断地从历史文献中寻找关键“线头”,最终确立了“两线并行”的叙事结构:第一条线是从当时的革命形势来讲述的“历史线索”。中国共产党成立之后,中共一大举行,开始发展党员、成立党组织、发展工人运动……发展工人运动过程中,共产党遇到了一些困难;与此同时,国民党也需要共产党帮助——如孙中山所说,那时他看不到一个能够拯救国民党的人。于是,国共两党从两条革命道路合并成一条,即第一次国共合作。而后国共两党在合作态势中分分合合、互相缠绕。一直到1927年,蒋介石发动了“四一二”反革命政变,汪精卫发动了“七一五”反革命政变,第一次国共合作破裂。共产党就是在这样的高压之下毅然选择一条工农革命武装的道路。《问苍茫》以共产党发展道路为主,兼顾了国民党在这六年中的发展道路,这是我们大的历史背景线索。

第二条线是毛泽东在1921年至1927年中的个人成长。毛泽东是国共两党合作的亲历者和见证者,也是参与者,因为他曾在两党任职——1923年他在中共第三次全国代表大会上被选为中央执行委员、中央局委员,并担任中央局秘书;1925年曾任国民党中央宣传部代理部长。他在两党兼任高级职务时,身体力行地看到了两党间不同的理念和做事方法,包括革命道路的分歧。正是在困难、问题、挑战面前,青年毛泽东不断地调试着自己的思维和认知,才成就了对正确道路的探索。

两条线索,难的还是后者。“问苍茫”三个字,其实还是对精神世界的叩问。试图打开毛泽东的精神世界,探究在那几年之中他的思想究竟是如何一步步蜕变,这个是《问苍茫》主要的努力方向。

毛泽东和陈延年(左)。

话题二:青年毛泽东是怎样的形象?

“知行合一”,有血有肉

对于影视作品中鲜少呈现的青年毛泽东形象,我们的创作原则是:把他当作一个有血有肉的普通人进行塑造。

首先,是精神世界的叩问。《问苍茫》中我们不断强调“知与行”之间的关系。“知者行之始,行者知之成”,意思是当你有了认知之后再去实践,在实践过程中遇到问题再回过头来丰富、补充、升华你的认知。“知行合一”正是青年毛泽东探索革命道路的重要行动理念。无论是从工人运动到农民运动,还是深入国共两党、调整国共两党相处的方式,他都秉持着这一理念。刚开始毛泽东在跟国民党合作时委曲求全,还去求孙中山,结果被中山先生教导之后,他就发现自己的想法并不成熟。直到后来,从国共合作到国共合作的破裂,一步一步,青年毛泽东的革命思想逐渐成熟。在我们的理解中,毛泽东的伟大之处在于,他并非拿来“经验”后就照着去实践,而是他始终敢于质疑、敢于挑战、敢于开拓、敢于不断发问:为什么会这样?

在后续的剧情中观众会看到,1925年在韶山搞农民运动的毛泽东即将动身去广州时,他写下了《沁园春·长沙》。在剧本中,我有一处精心设计,毛泽东在写完这首词后和李达(中国共产党主要创始人和早期领导人之一)有一段非常有力量的对话。在那场对话中,毛泽东发出三问:革命道路在哪里?我们该不该在革命道路中去追求革命领导权?以及,最后他问出了“微斯人,吾谁与归?”(出自北宋时期范仲淹的《岳阳楼记》,意思是如何寻找到志同道合的同志)其实,在《沁园春·长沙》中,“问苍茫大地,谁主沉浮”说的就是革命领导权的问题。在我看来,这三问正是全剧的“戏眼”。虽然这段对话长达18分钟,但我相信观众看完不会觉得冗长和疲惫,因为每一句的思想浓度、情感浓度都是全剧提纲挈领的表达。

此外,还有对人物情感的挖掘。在《问苍茫》中,我们用了比较重的笔墨写毛泽东的家庭。从他的革命伴侣杨开慧,他的三个孩子,他的弟弟妹妹毛泽民、毛泽覃、毛泽建等,均有相当的笔墨表达。在和杨开慧的家庭戏中,我们也展现了毛泽东的无奈,酸楚,他一天到晚在外面奔波对妻子的亏欠。这其实跟我们今天很多家庭关系也是类似的。有多少人为了事业、为了奋斗,很难平衡家庭。当年毛泽东常常动身去上海,一走就不知何时是归期,杨开慧作为妻子,只能默默地支持和等待。故事的大结局,正是他与杨开慧的告别,而他们并不知晓那一次就是诀别。可以说,青年毛泽东家庭叙事的增多,在某种意义上是我们努力把主席还原成一个有日常情感、有温度的普通人。

《问苍茫》中,用了比较重的笔墨写毛泽东的家庭。

话题三:历史留白与争议?

小心地求证与假设,小心地抒情与塑造

1921年建党之后,历史文献变得厚实很多,但也存在部分细节空缺。

比如,大家都知道1921年毛泽东去安源组织工人运动并举行安源路矿工人大罢工,但他是怎么去的?他在安源见了谁?他怎么下的矿井?这些没有文献记载,我们只能在历史的合理想象中进行虚构。

剧中有一场戏是毛泽东告别安源矿井工人,这场戏也没有记载细节,所以我构思了很久。最后从经典的油画《毛主席去安源》中找到了创作灵感。画中毛泽东右手握着一把红色的油纸伞,我从这个细节延展至临别时矿井工人送给毛泽东一把雨伞,毛泽东本想把伞留给工人们,但工人说:“毛先生,你要走的路,很长。”这句台词后来被观众讨论最多——一把伞背后,它的情感可以升华至无产阶级工友和毛泽东的情谊上。

毛泽东在安源。

包括故事开篇,渔民在江上唱着洞庭渔歌,毛泽东要游泳回到湖南。渔民说,刚下过暴雨的水又急又浑,这时候游泳非常危险。毛泽东说:“只要摸准了它的脾气,能治。像你打鱼,好打的地方无鱼。”毛泽东从哪里回的湖南?这也是史书中不可能记载的,但毛泽东热爱游泳这是大家都知道的事情。我们想通过这样的设计,展现毛泽东真性情的同时,也隐喻在汹涌动荡的时代,青年毛泽东没有过丝毫退缩的前进精神。

实际上,《问苍茫》历史框架之严密,以至于我们的戏剧创作空间没有那么大。在做历史留白扩充以及用诗意的方式塑造人物、与历史对话的过程中,我们和王伟导演一直是小心地求证与假设,小心地抒情与塑造。

比如杨开慧的全家福。这个家庭留存的唯一一张全家福,但只有杨开慧、毛岸英和毛岸青,没有毛泽东。此时的毛泽东去哪里了?他为什么缺席了这张唯一的“全家福”?过去在影视作品中几乎从未呈现过这个细节,史料里也没有记载具体的原因,但在《问苍茫》里我们决定拍出来。首先,我们没有改动历史,这张照片毛泽东还是没有拍,但这场戏的细节是我们给予了一定的艺术演绎——一方面毛泽东作为一名党员,他遵守纪律,他一上来就跟杨开慧说了组织纪律不能拍照,但面对妻子的请求,毛泽东还是去了,只是坚守党性的他只能远远地看着。但按下快门之前,毛岸英却过来拉着父亲的手。面对孩子的呼唤,妻子的期待,毛泽东那一瞬间动容了,他走上前去紧紧握住妻子的手,决定陪他们拍这张全家福——这个瞬间,毛泽东有了作为父亲和丈夫的担当。但最终杨开慧犹疑了,决定“不拍了”,只需要毛泽东陪自己“站一站”,在没有摁下快门的镜头中,留下了一家四口的身影。当然,这张照片最终也没有拍成,而这样的艺术处理,不但塑造了毛泽东的真实而温暖的一面,也塑造了杨开慧作为革命伴侣对丈夫的理解。

构思这场戏的时候,在场的主创都很动容,我几次看成片的时候都泪流满面。我认为,以毛泽东为代表的每一位革命者从来都不是一个个“符号”,他们一定是一群血肉丰满的人。重大历史题材剧只能在“缝隙”里做文章,但在历史的夹缝中,我们秉承“大事不虚,小事不拘”的理念去缝合、拼接、连缀,用诗意的隐喻象征来表情达意,以合理的想象来展现后辈对革命者家庭情怀的理解,弥补了历史记载的残缺。这种小心翼翼的创作过程,我们是乐在其中的。

话题四:塑造青年毛泽东为何也要打造历史群像?

这也是一代人乃至几代革命者的历史

虽然《问苍茫》的主线是塑造青年毛泽东,但我们不能写成毛泽东的个人传记。我们在讲毛泽东探寻革命道路时,他并不是孤立的,他的身边有革命导师孙中山、陈独秀、李大钊;有他的同辈中人刘少奇、周恩来;也有他的后学们夏明翰、蒋先云……在与这些人求学问道、交往、共同努力的过程中,你能看到青年毛泽东在事业上的求索与整个共产党在迷茫当中的叩问与求索是一体的。这不光是一个人的历史,它是一代人乃至几代革命者的历史。

《问苍茫》是一个群像故事。

《问苍茫》至少展现了三代人,孙中山一代,李大钊、陈独秀一代,毛泽东是第三代。在这个意义上,这个故事也必然是一个群像。我们后来统计了一下,这部戏中有名有姓的历史人物多达三四百个人。实际上,我是经常写群戏的,像刚刚播完的《欢迎来到麦乐村》也有30多个人物。但《问苍茫》的难度在于,每一个人物我们都不能随意虚构。比如毛泽东去安源煤矿见到的人,全都是历史中实名实姓的人。包括毛泽东回到湖南后开每一次会议,参加国民党一大、二大身边坐的那些人,全部都有史可依。

即便在剧中只有一两笔论述,哪怕没有一句台词的历史人物,我们都要经过小心谨慎的考证,他们站在这个情境适不适合?他们是否基本符合历史判定?包括有争议的历史人物,比如张国焘,比如国民党的右派,还有汪精卫、蒋介石等。我们在剧中没有把历史评价加给他们,也没有表达任何态度。因为历史的评判已经有了,我们需要做的只是回到历史现场,客观呈现在彼时彼地他们的性格、作为,让历史说话。对于观众,在观看和梳理的过程中,我相信大家会慢慢找到对他们的评价方式。

当然,群像塑造也让我们必须面对一个问题,一定会有观众认为人物太多,或者不知道这些人物在历史中的意义。确实,我们没有精力和篇幅去详细描写每个历史人物,比如郭亮、黄爱、庞人铨……因此在某种层面上,我认为《问苍茫》也承担了历史普及的作用。弹幕里我看到观众真的会根据人名条去搜索每一个人物。我们在创作的过程中,也小心翼翼地去梳理历史中每一个熠熠生辉的名字。无论他在当时的历史时代下拥有怎样的主张,但作为历史人物,我们都要给予充分的尊重,敬畏地去把群英璀璨的革命画卷拓展开,让观众可以在历史长河中去寻找他们的故事。

话题五:年轻人如何成为重大革命历史题材的知音?

今天的年轻人,骨子里蕴藏着爱国情怀

虽然《问苍茫》的时代距离当下年轻人较远,但在这部作品中,我相信很多年轻人还是能寻找到精神共鸣的。用现代的话说,我们在剧里也能延伸出那个时代家庭和事业的两难;“创业者”的烦恼和出路;怎么组建团队,找到真正的志同道合的同志;如何精准打击“敌人”并保全自己……上升至人生哲学,我们要读“有字之书”和“无字之书”;做人做事要实事求是;要坚持以实践来检验真理……

更重要的是,在今天这个时代,我们也要思考,思想觉醒后我们应当如何去做一名实践者?如果说,电视剧《觉醒年代》主要讲的是“思想觉醒”的故事,那《问苍茫》就是讲“觉醒之后如何化为行动”的故事。当我们读懂了时代和人民怎么去做社会和现实的大文章之后,我们该怎么去继续行路?或许时代语境不同,但百年前的青年就曾用这种方式寻路,他们的精神也因此炽热过、燃烧过、沸腾过,这些都是跟当下年轻人密切相关且能产生共鸣、共情的。

我们必须承认,重大革命历史题材的创作是存在一定的门槛,无论是历史积累、文化认知,还是说当下观众对于那个时代的热血和理想的认知已距离很远。但我认为,这种门槛又是不可或缺的。首先,我们探讨的是中国怎么找到的中国特色社会主义道路,这是具有历史性、时代性的深邃命题,所以必须要在一定的思想高度上探寻。再者,当下的年轻人骨子里其实蕴藏着一种集体主义,他们对国家、对民族的认同感越来越强。当他们遇到《觉醒年代》《问苍茫》这样的作品时,他们会了解到,原来百年前有这样一群人,以我们完全想象不到的方式沸腾和燃烧,藏在骨子里的民族精神和爱国情怀自然就被点燃了。所以,重大革命历史题材创作者只要能够真实地把百年前青年人炽热的理想以及他们众志成城求索的轨迹传递给观众,年轻观众就一定会成为我们的知音。