毛主席的《论持久战》牛在哪里?日军看完也没招,不愧是最强阳谋

中国会亡吗?

答复:不会亡,最后胜利是中国的。

中国能够速胜吗?

答复:不能速胜,抗日战争是持久战。

这是《论持久战》里的一句话,也是我认为最有力量的一段文字。

我并没有夸张,当年山东平邑县有一位晚清举人,在当地小有名气,尊称孟老,他读完《论持久战》后,喜极而泣,高声呼喊:咱们中国又出了一位圣人了,咱们不会亡国了。

01

其实抗日战争就应该从九一八事变后全面启动,可事实并非如此,在日军攻占东北三省后,蒋介石与张学良想法出奇的一致:不抵抗。

蒋介石依旧是对外避战,对内剿共。

国军一众高层也是心安理得,接着跳舞接着乐。让人气愤的是,杨靖宇在东北的抗日事迹,已经悲壮到了极致,但依旧没有打动蒋介石的心,反而被判定“非法抗日”。

杨靖宇将军到死也不能瞑目,铁骨铮铮的汉子,牺牲时胃里只有棉花。

侵占东三省来的如此轻松,日本人的野心注定是要膨胀的,在酝酿几年后,七七事变爆发,中国从此进入深渊。

虽然全面抗战已经开启,但日军攻势凶猛:

仅在当天,卢沟桥、宛平沦陷;

3天后,北平、天津被占领;

2个月后,淞沪会战,惨败;

3个月后,太原会战,惨败;

4个月后,南京保卫战,惨败;

从卢沟桥到南京,跨越了近半个中国,日军侵占这些地区,仅用了半年不到。

有人就说了,是不是国军没使劲?

并不是。

国民党但凡能上的军队全都上了,但是在面对绝对的力量面前,努力和反抗都会显得毫无作用。

日军用的全是战斗机,坦克,重武器,而中国的军人,连子弹供应都不能保证,枪支也不是人人都有,最终只能用人去堆。

人多了,总能堆出一个胜字来,可事实终究是残酷的,任凭你怎么往上堆,始终于事无补。

但,还是要堆!

日军也始终无法理解,明知会死,为何还要拼了命的冲?

他们不知道,中国人在面对民族存亡时的反抗意志有多坚定,直到现在,他们也理解不了。

就是一败再败的情况下,中国还有这样一幕:

全国各地,成千上万的人踊跃参军,在家乡守着军队,期盼能找到组织,贡献自己的绵薄之力。

他们知道,自己不去,背后的老人幼儿就没有平静的日子。

就是这种守,最后守出了多少开国将军,多少少将,中将、上将是这样守出来的。

可前赴后继的赤子之心,依旧抵抗不了日军的炮火。

人们开始绝望,他们不知道如何才能打赢这场战争,更不知道还能不能活着看到明天的太阳。

对未知的事情才是最恐惧的。

身处和平的我们,可能无法理解他们的绝望和哀嚎。

咱列举下当年的场景。

蒋介石为了让英美下水,将中日对战地址选在了上海,这里是英美租界,如果英美利益受到损失,很有可能插手的。

嗯……,最后确实博得了英美的同情。

蒋介石以淞沪会战伤亡30多万人,换来了《九国公约》对日本的口头谴责,像极了如今日本排放核污水,没有几个国家真正制裁日本一样。

淞沪会战,确实展现了中国人的血性,但人民的精神也遭受重创,尤其是一个月后的南京大屠杀,300000人毁于朝夕,日军再一次在中国人民的伤口上撒盐。

1938年6月,蒋介石效仿关羽水淹七军,企图在河南花园口挖开黄河大堤,制造一场洪灾覆灭日军。

关键是他N的蒋光头真不把人当人看啊!前面为了博得英美同情,几次贻误战机,淞沪会战伤亡的30多万人力,有10万人是在撤退时伤亡的。

蒋介石为了达到出其不意,就连自己人也瞒着,在炸黄河大堤时,连老百姓也不通知,封锁所有消息。结果显而易见,黄河决堤时,几百万中国人都不知道发生了什么。

下面是黄河大决堤酿成的惨剧:

89万人被淹死,近400万人成为流民,无家可归,连累周边1200万人,2000万亩良田被洪水淹没,庄稼尽毁。

而这还没有结束,正是这次黄河大决堤,因为大面积的黄泛区无法耕种,导致1942年河南大饥荒,又死了300多万人,这次饥荒还被拍成了电影,蒋光头死一万次也难辞其咎。

那么问题来了,都说杀敌一千自损八百是贬义词,那蒋介石这次行动造成多少日本人伤亡呢?

据日本防卫厅撰写的《中国军队掘开河堤》,里面有提到确切数字:死亡7452人。

简直可笑至极!

打出这种反差的,也只有蒋介石的“微操”了。结局自然也没有任何改变,4个月后,武汉还是沦陷了。

武汉没了,长沙也悬。

蒋介石昏招频出,尽想着效仿苏联,坚壁清野,决定施行“焦土政策”,就算没守住,长沙也不能给日军,直接烧了。

可惜蒋介石不是斯大林,并没有逆风反杀,绝地反击。

可笑的是,日军还没进攻,长沙一地失火,长沙城内的警备司令部误以为是信号,一把火就点燃了倒满汽油的房屋。

蒋光头又又又一次该死,依旧没有提前通知百姓,此时还是凌晨,火光冲天,30000长沙百姓一夕之间被活活烧死,长沙城90%的房屋被毁,这就是著名的“文夕大火”。

长沙3000年的历史,付之一炬,这是长沙所有人的痛,也是所有国人的痛。

奇葩的是,日军迟迟没有进攻长沙,即使后面进攻,也足足进攻了4次才占领。

自己却一把火干稀碎,如果没有这把火,长沙说不能坚守5次、6次……也不是不可能。

唉……。

说这些并没有跑题,我只是想表达,蒋介石确实努力了,只是政治手段一流的他,在军事造诣上实在糊涂。

我们作为有上帝视角的后人,虽说看到的大多是蒋介石的弊端,可当时国军的英勇抵抗以及悲壮的事迹,也是确确实实存在的。

所以,当时的国人都处于迷茫期,甚至产生这样的想法:连蒋介石都如此卖命的抗日,竟然还赢不了。

他们绝望到什么程度?

钱穆,国学大师,中国近现代历史学家,他直接写了一本通史性论著《国学大纲》,在民族存亡之际,用来唤醒国魂,御敌救国,保留文萃,为复国做准备。

绝望到那些父亲送儿子上战场,压根就没想着儿子能活着回来,纷纷以“死”字旗相赠,只希望他们牺牲后能以此旗裹身。

就连那些乐观、积极向上的学者,也开始保留民族文化的火种,寄希望于日后复国所用。

就在此时,《论持久战》出现了。

02

毛泽东早已认识到,在全民抗战以来,由于国民党当局,压根就没有一个人在国家战略层面上进行过分析,他们认识片面,思想落后,更没有看出在军事上有力挽狂澜之人。

毛泽东明白,从山海关到杭州湾,尽管付出再大牺牲,也依旧无法阻挡日军。

可这并不是最糟糕的,更糟的是人民在思想上已经混乱,“战必败”、“再战再败”、“亡国论”频繁出于民众之口,不绝于耳。

人民思想上的混乱和各界的无差别比烂,并不是只有毛泽东才发现了,很多人都发现了。

人与人的差距往往就在这里,有人发现了,跟着混乱,只能更乱;也有人发现了,依旧保持清醒,但却找不到解决问题的办法。

而毛泽东便是发现问题,并能找到方法解决问题的人。

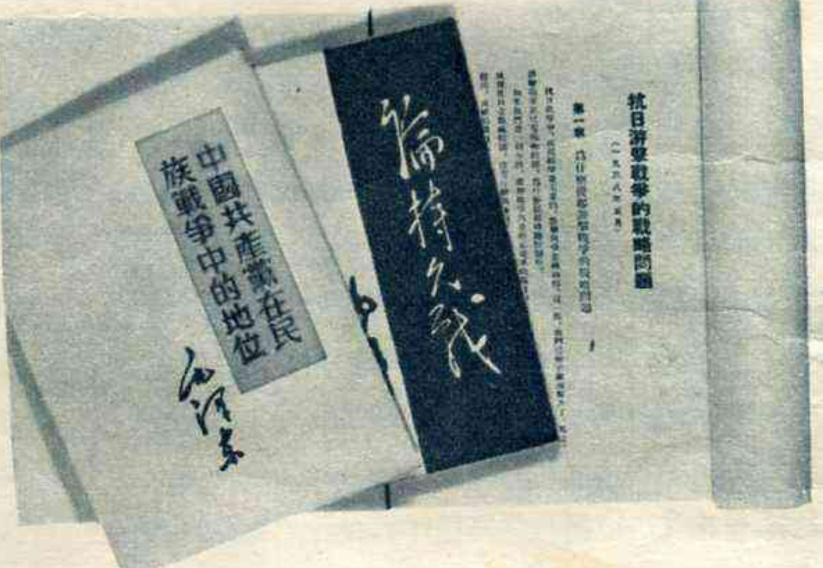

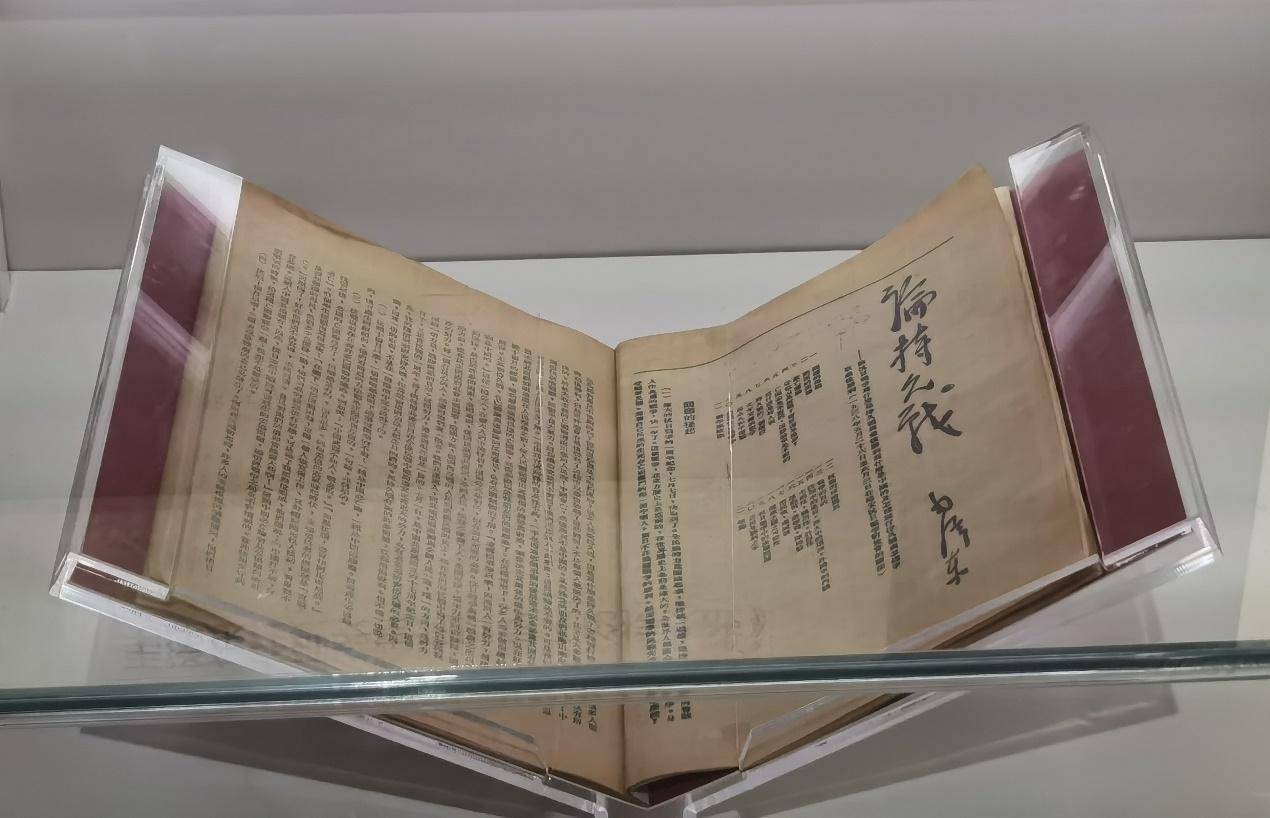

1938年5月,毛泽东总结了古今中外之战事,尤其是近10个月来的抗战经验,集中全党智慧,一气呵成,写下了流芳百世、举世闻名的军事论著:《论持久战》。

此书一经问世,先是得到全党人民的支持和拥护,两个月后在延安解放社印发单行本,官兵争相传看,之后在国统区各地相继出版。

这也出现了文章前面那句,孟老发出的感慨:咱们中国又出了一位圣人了,咱们不会亡国了。

如果说孟老寂寂无名,那咱可以看看傅作义是怎么看的?他也早就意识到官兵消极,所以在看完之后,严令官兵必读。

卫立煌怕有的地方不理解,叫上秘书一起深夜研究。

小诸葛白崇禧看完佩服的五体投地,醍醐灌顶,豁然开朗,极力推荐给蒋介石。

蒋介石看完躲在浴室哭了好久,一向看不起共产党的他,当年几次点名要办毛泽东,如今也是刮目相看了。

当然,他哭,是因为没早点看这本书,不然也不会急着“微操”,至今被后人诟病。

毛泽东的《论持久战》,剥开迷雾,像深夜里的北极星,大海中的航标灯,指引着人们。

国人心中的迷茫,顷刻间化为乌有了。

国外媒体看到了中国官兵和民众的心理变化,马不停蹄的将《论持久战》翻译成英文,向海外发行,决定一探究竟,看看《论持久战》究竟有何魔力?

那么《论持久战》到底牛在哪里?

03

其实毛泽东的《论持久战》牛就牛在:我让你清楚的知道我下一步要干嘛,但你就是没办法拿我怎么样。

这本书也被网友称作史上最强阳谋,里面没有任何阴谋诡计,这也确实符合毛主席的人设,他的军事生涯里,从不屑于用阴谋诡计,主打一个让你心服口服。

《论持久战》一时间洛阳纸贵,都流行到这程度了,你能说日军高层没看过吗?

肯定看过啊,都在国外发行了,还是公开读物,日本军部的办公桌上,早就有了。

那日军看后是什么态度呢?

这就是《论持久战》中另一个神奇的地方。

中国人看了,信心倍增。

日本人看了,非常鄙视。

一度认为这本书啥也不是,就是一个中年人躲在窑洞里的意淫口嗨。

所以,站在不同立场,不同角度,看《论持久战》的心里体会是不一样的。

想想之前,日军没花费多少力气,就占领了中国半数重要战略要地,心想:你们中国人都无能到用人堆,自掘河堤,自烧房屋了,如今还搁这臆想呢。

正规的国军部队都一败再败,被国军追剿的共产党,何惧之有啊。

所以并不怪日本人嘲笑。

反而要庆幸,要知道,任何时期任何事,从古至今,轻敌是没有好下场的。

日本上至高层,下至民众,对《论持久战》并不看好,就连所谓的中国通村田孜郎,还说毛泽东是信口开河!幼稚!妄想!

这中国通也不通啊!

反转总是来的措手不及,正当日军还在无限猖狂之时,这书中的每个字,每一句话,随着时间的推移,都一一在日军身上应验了。

日军惊愕的发现:他们遇到的所有困难和瓶颈以及伤亡,都能在这本书中找到。

这就可怕了。

随着战线的不断拉长,日本所暴露出来的问题也越来越多,例如本就兵源不多的日本,因接连战争,导致士兵数量骤减,战斗力也随之下降。

原本雄厚的综合国力也随着侵华不断的消耗,尤其是在武汉会战之后,日本开始出现了经济危机,财力物力人力,都不足以支撑侵华的进程。

武汉会战从六月初打到了十一月下旬,近半年的时间,其中,正是蒋介石受到了《论持久战》的影响,他似乎找到了一盏明灯,奋力向前。

人就是这样,一旦有了清晰的方向和坚定的信念,就会有使不完的劲。

以前觉得奋力抵抗是枉然,如今人人都觉得只要上下一心,日本终将被拖垮。

为了让妻儿父母过上安稳的日子,中央军,川军,东北军,粤军,西北军,但凡能打的都在打,哪个部队不是遍体鳞伤?

凭借着这股信念,即使是尸山血海,那也得堆出一个“胜”字来!

而共产党这边,八路军的游击战,运动战,地道战,让日军分身乏术,首尾不能相顾,比起真枪实弹面对面干,这种战术更让日军胆寒。

于是从1940年开始,日军便开始由速攻转而变成对峙了。

这意味着持久战真正来临。

也正是这时候,日本高层才发现:原来这一切,早在战争初期,就被毛泽东看透了。

日军官兵再一次细看《论持久战》,也开始重新审视这本平平无奇的书。

问题是他们越研究,打的就越艰难,明明照着书抄,还是做错。

明明知道毛泽东下一步要干啥,结果还是找不到破解的方法,你就说来气不?

属于是把解题思路都告诉你了,你还是弄不明白,这时候也才发现,为啥之前蒋介石“剿共”,明明优势在我,最后总是变成“又是宰我”了。

其实日本的侵华战争,往前追溯的话,从晚清时期就已经开始酝酿了,结果这处心积虑数十年的计划,就这样被毛泽东一本《论持久战》给破解了。

也难怪孟老会惊叹“中国又出了一位圣人了。”

说是对峙阶段,可日军发现自己打的越发吃力了,尤其是在百团大战后,八路军逆风反杀,全程吊打日军,给日军将领多田骏的血压都打上来了。

冈村宁次便毛遂自荐,自告奋勇:我就不信了!这本书肯定有破绽。

当他来到华北时,一边指挥一边研究《论持久战》,这才发现自己智商不够,这就是用最强的矛刺最强的盾,无解啊。

可以说,日本从开始侵华的那一刻起,就注定是要失败的,过程也只是徒增双方伤亡而已。

毛泽东为何对《论持久战》如此信心十足?不仅出于他对中国几千年历史的了解,更多的是他了解日本几十年的国情。

不怕分析自己,就怕分析敌人。

毛泽东认为日本的强大,并不是真正的强大,虽然工业发展迅速,但他们正是因为不够强大才会迫不及待的要侵吞他国。

越是这样,我们越要抵抗,蒋介石虽然总是微操,国军虽然伤亡惨重,但日军的消耗也是巨大的。

八路军也是灵活作战,一有机会就发动袭击战,阵地战,对日本再一次进行重创。

日本战线拉的越长,消耗也就越大,如今几年下来,人力物力财力都得不到补充,中国全民抗战,积小胜,赢大胜,日本焉能不败?

用毛主席的话说:日本越靠近胜利就败的越快。

从字面意思好像确实是理解不了,手动狗头……可事实就是如此。

这种此消彼长的战局,日本战败也只是时间问题。

不过日本多少也是带点脑子的,他们意识到不对劲后,立马从对峙转变成以战养战,以华制华。

老百姓苦就苦在这里了。

日本每攻占一个地方,就像吸血鬼一样,要吸干这块地区。

他们的“三光政策”更是中国百姓的梦魇。

日本既然想跳出《论持久战》,作为导演加编剧,毛泽东肯定不干,必须把你拉进剧本里。

对于日本以战养战、以华制华的政策,《论持久战》中又一个新的战术:敌进我退、敌退我出、敌驻我扰、敌疲我打。

主打一个极限拉扯。

我其实怀疑这个是学的匈奴。

八路军不断破坏沦陷区的生产,运输以及交易,以战养战就这样被毛泽东化解;那些被日本威逼利诱的皇协军,日伪军,看到日军都阉了,自己也只能躺平了。

每每遇到八路军,看到“缴枪不杀,中国人不打中国人”的横幅,秉着“几百块钱玩什么命”的态度,竟然不断地给八路军提供情报。

就这样,日本的以华制华也宣布破产了。

这下日军更慌了,现在用一句歌词才能表达日本此时此刻的心境:毛驴儿拉磨,它走不出那个圈……。

《论持久战》中,从防御中的进攻——持久中的速决——内线中的外线。

每一步都清晰明了。

04

不得不说,《论持久战》绝对是近百年甚至近千年以来的最强阳谋,从毛泽东在延安窑洞写完的那一刻,基本上已经给日本宣告嘎了。

就一本普普通通、平平无奇的书,站在不同的角度,竟然有完全不同的效果,这本就匪夷所思了。

该书全篇没有任何阴谋诡计,全是公之于众的计划,可惜啊,给你日本小卡拉米看,也看不明白。

没招儿啊!

这回轮到日军绝望了。

这些离开家乡,远赴他国战场的士兵开始懵了,怎么越打,国家越穷;越赢,国家反而越弱?

他们不知道要打到何时?

他们看到日本岛内不断送来壮丁,就连日本女人也被当作慰安妇送了过来,说句难听的,谁知道自己的对象有没有在里面?

他们对未来也产生了恐惧,有的士兵开始摆烂了,打的心力交瘁,军中士气一落千丈,再无往日的精气神。

彼时的日本人,也不乏有一些跳出三界外,不在五行中的聪明人,他们纷纷发言:日本侵华已经失败,再打下去无异于自杀!

就连日本天皇的弟弟三笠宫崇仁亲王都这样说,可这些原本可以唤醒日本士兵的言语,却遭到日本官方的封杀。

直到日本战败投降的前一年,这些消息才铺天盖地的传到士兵的耳朵里。

可一切都已经晚了。

日本战败后,很多人都是懵圈的,想不通自己为什么会输?竟一度掀起了毛泽东崇拜浪潮,最有名的就是远藤三郎,他在战败后都不承认是中国打败了日本,后来有机会看到《论持久战》,终于意识到了自己的无知,简直就是井底之蛙。

随后,他将自己的佩刀亲自献给中国,还不断揭露日本侵华暴行,后又加入中日友好协会,宣传中国的伟大,这哪里是被《论持久战》折服的,明明是被毛泽东魅力折服的。

这就是《论持久战》!毛泽东仅用8天时间所著,却破解了日本几十年的阴谋,搞不好在之后的几百年依旧可以采用。

最后收个尾吧,我知道这篇文章发出来后,很可能有不少读者会说我吹捧教员,我也知道教员历来不喜吹嘘之人,更不喜吹捧之风。

但本文都是事实,并无夸张。

就好比《送东阳马生序》一文,人宋濂明明是告诉你一个普通人应该怎么做,才能离成功越来越近,有的读者却说他是虚伪。好在宋濂最后给自己留了余地,预判了你们的预判,在文末写着“谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知余者哉!”

意思是:我这篇序其实就是想勉励同乡,告诉后辈要好好学习,那些不了解我宋濂的人,肯定会说我倚老卖老,夸耀自己。

所以本文也只是想告诉大家,《论持久战》究竟牛在哪里?而非我肆意吹捧。

如果你非要说我吹捧教员,那就是吧。